刘文西,1933年生于浙江省嵊州市长乐镇水竹村,1950年在上海进入陶行知先生创办的“育才学校”学习美术,1953年入浙江美术学院,受潘天寿等先生教导,1958年毕业后到西安美院工作至今。第七届、第八届全国人大代表,全国有突出贡献专家。第六届全国文联委员,全国第四、第五、第六、第七次文代会代表,全国美协第一届中国画艺委会委员、历届全国美展评委会委员。中国美协副主席、 原西安美院院长。 现任西安美术学院名誉院长、西安美院研究院院长,黄土画派艺术院院长,省文联副主席省美协副主席,陕西国画院名誉院长,延安市副市长等职。享受政府特殊津贴。数十年来发表作品千余幅,出版个人作品集十余本,获国家级奖七次。中国美术馆收藏有《祖孙四代》、《知心话》、《毛主席身边啦家常》等二十五件作品。

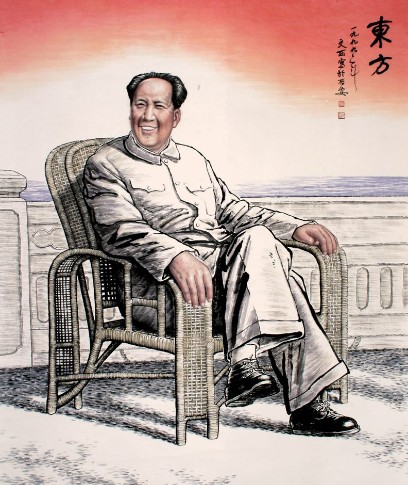

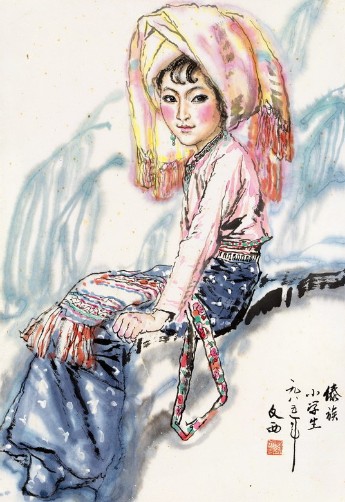

四十余年来,他一直从事繁重的教育工作和美院的领导工作,从1984年起承担西安美院副院长、院长达十二年,对学院的搬迁重建、改革发展作出了重大的贡献,为国家培养了不少优秀人才。他一贯坚持党的文艺方向、方针和政策,坚持不断地深入生活,不断的艰辛创作,在生活中画了大量速写,达二万余张。他以陕北为生活基地,先后去了六十多次,每年用不少时间泡在这块浩瀚而浑厚的黄土地上与陕北人民交朋友并建立了深厚的感情,并在大量的作品中力求描写陕北人民的特有个性和气质,他创作了大量的陕北革命历史题材和人民群众风土人情的作品。李瑞环同志鼓励他说:“你在三十余年美术生涯中,以独具风貌的艺术手法,创作了大量反映陕北人民生活的作品,受到普遍赞誉,尤其是以毛泽东主席为题材的作品,更产生了广泛的社会影响。希望继续朝着自己选择的艺术道路走下去,为人民创造出更多的好作品。”他以大量动人的作品、独创的面貌和风采以西安美院为主体的有实力的画家,在中国画坛上创立了“黄土画派”。数年来,他在国内外发表作品数千幅,出版画册十余件,中国美术馆收藏作品25件,获国家级奖9件。教学工作、社会活动、深入生活、创作实践,构成了刘文西全部生活的紧张节奏。他在长年的苦乐中得出一个道理:你要创作吗?到生活中去;你要激情吗?到人民中去;他们会告诉你路该怎么走。

陕北黄土风情,老区人物风骨,艺术青春常在,民族精神永驻。虽然他已经70多岁高龄,但90多次去陕北,17次去陕北过大年,与老区人民建立了深厚的感情,创作了大量的陕北革命历史题材和人民群众风土人情的作品,创立了“黄土画派”。他从1983年开始创作的巨幅长卷正在夜以继日地绘着画着。一个人的路途带不走岁月的沧桑,花白的记忆只留下他一个文化老人走过的脚印,他的脚步就是一个坚守者的文化长卷。

刘文西率黄土画派第十七次赴陕北采风写生(过大年)纪实

农历正月十二至正月十八,以中国美术家协会顾问、陕西省美术家协会名誉主席、全国当代画派联谊会主席、西安美术学院名誉院长、黄土画派艺术研究院院长、博士生导师刘文西为团长,率黄土画派画家成员陈光健、郭线庐、郭北平、杨光利、张立宪、李敏、李云集、戴信军、张小琴、成文正、陆震华、李望平、王燕安、李玉田、马忠义、李师明、栗子明、刘丹、贾宝安,并特别邀请杨力舟、王迎春、周尊圣、杜雪松、韩莉、刘山花、董书兵、王田夫、郝小奇等共49人赴陕北延川县、佳县、绥德县、米脂县、甘泉县等地与老乡联欢采风写生过大年活动。

每年都要坚持多次下基层采风写生,亲自在生活中去学习

陕北是黄土画派最主要的创作基地,至2004年黄土画派艺术研究院成立以来,是集体赴陕北采风写生(过大年)已经是第十七次,也是刘文西个人赴陕北采风写生(过大年)多达近九十次,画了近三万张速写,百万张影像资料,尤其是以刘文西为代表的“黄土画派”的卷起在黄土地上,继承和发扬《讲话》精神和优良的革命传统,一直朝着革命文艺理论前进方向始终没有改变和动摇。黄土画派与陕北有着深厚的友情,淳朴、憨厚、老实的陕北人民与黄土画派建立了深厚的感情,每到一处都受到热烈的欢迎。

当年他画小学生白东芳当时才九岁,现年已三十七岁

特别是刘文西二十几年前在蒲家硷镇小学画过小学生白东芳和她们的同学,经过几番周折寻找,目前只找到白东芳一人,其他的正在寻找当中。白东芳是去年十月份刘文西在绥德采风时找到的,画上小学生白东芳当时才九岁,现年已三十七岁,她仍在农村种地劳作,现在是两个孩子的母亲,这次刘文西又一次特意来蒲家硷镇看望白东芳一家,深入交流,与老乡交流联欢,恰巧那天是正月十五元宵节,在村里的院落展开联欢活动,唱着歌颂党中央和毛泽东在延安、在陕北、在“转战陕北”时期的“红歌”,气氛一度非常热烈,给老乡拜大年。随同的黄土画派四十余名画家也前往参观考察。把当地老百姓都聚集在一起,头戴羊个肚子手巾的老农在相机下咔嚓咔嚓拍照极为致兴。

白东芳家(窑洞)离公路有二三百米,都是很陡峭的斜坡,刘文西不畏年迈亲自赶往白东芳家中看望她和她周围的老乡。刘文西不顾上坡的劳累在院子里画起了老农的头像速写,给其他黄土画派画家们起到了示范和表率,体现出刘文西对陕北人民的热爱之情至今一直不减,他看到老农就特别的来劲,在他和黄土画派画家的眼里是永远画不完的画不够的。刘文西不怕吃苦的精神,在这里再次得到有力的印证,激励并启发着黄土画派画家和后人们。刘文西率黄土画派画家采风团离开蒲家硷镇时,与老乡们一一握手告别,场面十分感人。

西安美院党委书记朱恪孝教授在陕北期间,参加了黄土画派采风写生(过大年)团在绥德县、米脂县、甘泉县的活动。看到黄土画派画家们每到一处认真深入生活与群众交流学习,画家们不顾路途遥远,山道不平引起的颠簸,黄土飞扬不是就会变成“兵马俑”的状态,仍然坚持画速写、拍摄艺术创作素材,与老乡亲切交流,了解老乡的生产生活情况。朱书记感慨地说:“黄土画派是西安美院的一面旗帜,西安美院的发展离不开黄土画派,黄土画派的发展离不开黄土地,黄土画派庄严地被写入《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,成功地被国务院学位办列入全国美院一级博士点授予单位,这说明黄土画派的重要性,西安美院离不开以刘文西教授为代表的黄土画派的支持。刘文西来西安执教至今,特别是近年来领导黄土画派画家创作了丰富的艺术创作成果,此次采风是我第二次亲眼目睹看到老区人民对黄土画派真诚的欢迎和热情的招待,真正理解了人民的画家刘文西和黄土画派与广大劳动人民的深厚的友情,特别在绥德、米脂、甘泉等地亲眼目睹了一切,感慨至深。”陕西国画院副院长杨光利激动地说,这次在陕北过大年是一次全面深入地对高原文化艺术和民风民情的整体梳理与整体感受也是从生活到艺术、从内部到形式的一次最丰富、最全面的深入体验。

把艺术创作归还于黄土地,归还于人民

采风写生是画家艺术创作的命脉和源泉。黄土画派根植黄土地、成长在黄土地、歌颂黄土地、描绘黄土地、崛起于黄土地,又把艺术创作归还于黄土地,归还于人民。以西安美院为主体的学院式画派,他们的作品形成了阳刚豪放、雄浑大气和勃勃向上的理想现实主义风格。总之黄土地成长起来的画家与黄土地是分不开的。

黄土画派是一个学术创作团体,不是画派之间的对立斗争,而是促进学术进步和发扬时代文艺的创作方向,为人民而创作是黄土画派的本质。采风写生(过大年)期间黄土画派画家们瞻仰了毛泽东同志转战陕北时的一些故居,并与当地的群众一起闹元宵、扭秧歌、唱红歌,还为基层的干部群众现场献艺,奉献出近500余幅书画作品,受到大家一致好评。对黄土画派艺术家们的到来,陕北各县镇村群众干部都极为重视,他们视此次采风写生(过大年)活动为当地文化生活的一件大事盛事。中共榆林市委副书记陆治原代表榆林市委、市政府在绥德专程看望了刘文西和黄土画派画家一行并出席欢迎宴会,对刘文西和黄土画派画家们的到来表示热烈的欢迎。

刘文西说:“黄土画派的宗旨‘熟悉人、严造型、讲笔墨、求创新’,植根黄土画人民,表现时代出精品,向传统学习,向人民学习,向全世界优秀艺术学习。黄土画派画家一直贯彻执行毛主席发表《讲话》为艺术创作精神指示。画家一致认为毛主席讲得特别精彩,特别得好,今后按照《讲话》精神为创作指导方向,继续深入生活、深入人民、为人民而创作。只要真正地深入生活、到广大的劳动人民当中去就有画不完的艺术创作,做不完的事,至今每到一处都要坚持画速写,拍摄创作素材。”正因为如此,刘文西是这么说的,也是这么做的。影响着后来者在艺术创作上的进步与繁荣,只要坚持正确文艺创作方向,黄土画派明天会更加美好!